|

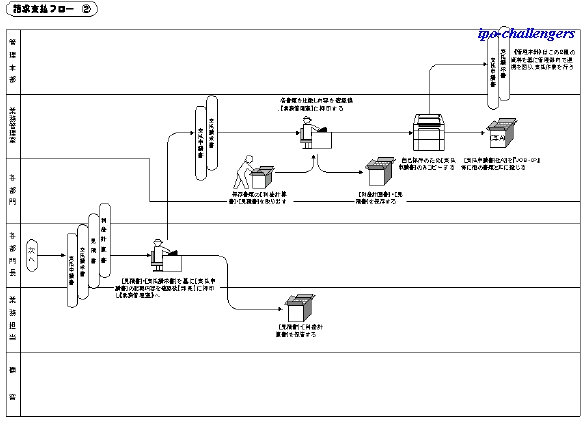

業務フローとは、業務(販売・仕入・出金業務等)の一連の流れを指し、これらを図解したものを"フローチャート"と言います。(このフローチャートは、審査申請書類である"Ⅱの部"↑[業務フロー図]にて作成がすることになります。)

この業務フローの"良し悪し"と"現場への浸透度合"が、前項で説明しました↑[社内帳票の整備]帳票を生かすも殺すも、大きく言えば当該企業の組織機能構築の成否に関わって来ます。なぜなら業務フローに問題があれば、業務の停滞・不正・処理ミス等が起こるからです。

未公開企業では今まで業務フローをあまり意識して来なかった場合が多いと思いますが、公開企業となると今までと違い第三者の資金を預かりそれを管理・運用する責任が生じてきますので、社内における管理体制・牽制機能をしっかりと整えなければなりません。株主からみてもこれらが整えられていない企業では、自分の投資資金が有効的に運用されるのか不安が生じ投資魅力も薄らぎます。

公開をし外部投資家から資金を預かるためには、前提としてその資金を管理・運用する体制を整えることは不可欠です。

業務フロー確立のポイントは、①職務権限の分散②現場への浸透方法等です。

①は、中小企業ではともすると全権が社長に一極し、コピー用紙を頼むのも社長の許可(決裁)が必要などというケースに出会うときがあります。これ極端な例かもしれませんが、大抵の場合ほとんどの権限が社長に一極しています。しかしこのやり方では、企業成長とともに支障をきたしますし物理的に不可能になり人材も育ちませんので、ある程度の権限は管理者等に委譲することが必要になってきます。その時には"責任=権限"等を考慮し、決裁人と現金管理者を分けるなど内部牽制機能を働かせる体制にしなければなりません。(一覧として、前項で記載した↑[職務権限規程表]を作成してみるのもよいと思います。)

②は、折角良いシステムを作っても運用されなければ"絵に描いた餅"となってしまいますので、これを社員全員に浸透させ実行しなければなりません。しかしこれは作成する以上の大仕事で、社員が多い・支店等が各地に散らばっているとなると更に困難です。浸透を容易にするためフローは、現状あるものをできるだけ生かし、現場サイドに立ち簡便なフローに仕上げることが必要です。

|

![]() 一覧

一覧![]() 会計制度

会計制度![]() 自計化

自計化![]() 業務フローの確立

業務フローの確立